|

|

|

|

|

|

|

Dans le cadre du Millénaire Caen 2025 Avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France

Berlin, galerie Mehdi Chouakri.Paris ADAGP, 2025.

De principe de composition, l’horizon peut aussi devenir principe d’accrochage des œuvres entre elles, comme le suggère avec humour 11 Horizons de Hans-Peter Feldmann qui ouvre l’exposition. Sans cadre, mis bout-à-bout, les toiles trouvées par l’artiste dans les vide-greniers sont alignées sur l’horizon de chacune d’elle, de sorte qu’elles forment une seule et même ligne continue, malgré les disparités de style et d’époque. Écho prémonitoire de ce que les visiteurs pourront découvrir dans le musée des beaux-arts de Caen, ce clin d’œil à la collection fait de l’horizon un principe générateur de peinture qui traverse l’histoire et ne cesse d’être actif.

Depuis la Renaissance, les artistes n’ont cessé de nous rendre sensibles aux nombreux paradoxes de l’horizon, impliquant la question de la perception, de la représentation et du partage de l’espace. S’il se matérialise par une ligne, l’horizon se déplace avec nous, peut se dissoudre dans le brouillard ou la tempête : il nous indique que le monde se poursuit au-delà de ce que nous en percevons. Qu’il donne l’illusion de la profondeur et unifie l’espace représenté, qu’il paraisse ouvrir la vue à l’infini, qu’il s’élève tel un barrage tranchant ou qu’il nous renseigne sur le rapport de l’homme à l’autre, l’horizon nous fournit les repères essentiels dont notre vision a besoin et fonde notre expérience du monde. Depuis l’invention de la perspective à la Renaissance jusqu’aux œuvres numériques les plus contemporaines, l’art explore notre rapport à l’horizon à travers des supports de plus en plus diversifiés.

S’ouvrant avec le Mariage de la Vierge du Pérugin (1504), l’exposition présente une centaine d’œuvres datant du 16e au 21e siècle, signées Albrecht Dürer, Joachim Patinir, CasparDavid Friedrich, Gustave Courbet, Anna-Eva Bergman, Jan Dibbets, Hiroshi Sugimoto, Sophie Ristelhueber, Elina Brotherus, Tania Mouraud, Tacita Dean, Capucine Vever... Aux tableaux, dessins, gravures, installations et vidéographies présentés, se mêle un ensemble unique de traités de perspective parus du 16e au 19e siècle, dans leurs éditions les plus rares. Symboliques, plastiques, politiques ou poétiques, les œuvres présentées dessinent un parcours inédit dans les espaces du musée, depuis les salles d’exposition jusqu’au cœur des collections permanentes où s’ouvrent les devenirs abstraits de l’horizon. À l’heure où le monde semble être mis à plat par les communications en réseau, à l’heure où des milliardaires mettent en jeu des sommes faramineuses pour quitter l’horizon terrestre, le musée des Beaux-Arts invite à reconsidérer la portée de l’horizon dans ses dimensions existentielles, imaginaires, matérielles et sensibles.

Commissariat scientifique : Céline Flécheux, professeure de Philosophie de l’art, Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis, Emmanuelle Delapierre, conservatrice, directrice du musée des Beaux-Arts de Cae

En bordure de mer, sur la plaine ou dans le désert, l’horizon se donne à voir dans une incroyable simplicité. Il est cette ligne, là, devant nous, où le ciel et la mer (ou le ciel et la terre) se rejoignent. Mais à y réfléchir, une série de paradoxes se présentent. L’horizon se matérialise par une ligne qui recule au fur et à mesure que nous avançons. Repère stable et fixe, il demeure pourtant inatteignable. Limite sur laquelle le regard bute, il prolonge l’espace, suggérant une étendue ouverte au-delà de ce que l’œil peut percevoir. Phénomène purement visuel, enfin, il offre une expérience physique de l’espace. Qui n’a pas la hantise d’un monde dépourvu d’horizon ? Qui n’a pas senti, après être resté longtemps dans un tunnel, sa respiration, sa vision et son corps gagner en intensité et en amplitude à la vue soudaine de l’horizon ? Qu’il donne l’illusion de la profondeur et unifie l’espace représenté, qu’il paraisse ouvrir la vue à l’infini, qu’il offre un spectacle reconduit et renouvelé chaque jour, l’horizon fournit les repères essentiels dont notre vision a besoin et fonde notre expérience d’êtres vivant sur la terre. Depuis l’invention de la perspective à la Renaissance jusqu’aux œuvres les plus contemporaines, l’art explore notre rapport à l’horizon à travers des supports de plus en plus diversifiés.

S’ouvrant avec le Mariage de la Vierge du Pérugin (1504), fleuron des collections du musée au centre duquel se découpe l’horizon du paysage, l’exposition réunit un ensemble d’œuvres anciennes et contemporaines, figuratives et abstraites. Elle propose un parcours inédit, depuis les salles d’exposition du musée (niveau 0) jusqu’aux salles des 20e et 21e siècles (niveau -1). Symboliques, plastiques, politiques ou poétiques, les œuvres présentées révèlent l’extraordinaire mouvement du regard, de la vie et de la pensée que l’horizon relance perpétuellement.

Avant la Renaissance, le mot «horizon » se rencontre principalement en astronomie; il n'appartient pas encore au vocabulaire artistique. Quelques œuvres figurant l'horizon sont pourtant connues dès les périodes antiques et médiévales, comme en témoignent les fresques de Pompéi ou certains manuscrits enluminés. La ligne d'horizon y marque la séparation entre la terre et le ciel, comme deux ordres distincts, l'humain et le divin. La représentation de l'espace habité par l'homme est quant à elle organisée autour d'une structure verticale, signe du pouvoir, du ciel, de la ville ou de l'église.

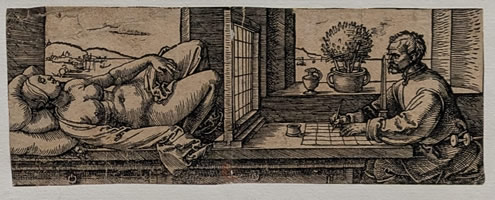

Les repères basculent à la Renaissance. Les rapports entre l'humain et le divin sont redéfinis. Dans le tableau, l'horizon se substitue aux fonds dorés de la tradition médiévale. La curiosité s'exerce désormais face à soi, à l'horizontale, jusque dans les lointains qui se creusent en profondeur. Grâce à la perspective, le peintre commence par dessiner l'espace dans lequel se déroulera la scène sainte, posant l'horizon à la hauteur des yeux de l'observateur et la ligne de terre à ses pieds. Il parvient ainsi à représenter les limites du champ visuel. L'action est située par rapport au regard de l'observateur, qui se tient au bord de la scène peinte, comme s'il la regardait par une fenêtre.

Projection du regard jusque dans les lointains, l'horizon cadre la vue tout en la prolongeant bien au-delà des limites du tableau. La construction perspective le révèle comme socle et appui fondamental de notre situation dans le monde.

Les premiers paysages de la peinture européenne suggèrent l'horizon moins par une ligne que par le dégradé des couleurs et le contour flou des formes dans les lointains.

L'adoption du point de vue surélevé permet d'embrasser de vastes paysages. Depuis les premiers traités de perspective du 15e siècle jusqu'aux dessins réalisés par Claude Lothier dans les salles du musée, la persis- tance de l'horizon à travers le temps est manifeste.

|

|

| Le mariage de la Vierge Le Perugin, vers 1500 |

La conversion de saint Clément Bernardino Funga, vers 1500 |

L’importance donnée aux sols et aux architectures dans les tableaux de la première Renaissance trouve son origine dans les traités de perspective, premiers lieux de théorisation artistique de l’horizon.

|

|

| Vierge et l'enfant Hans Memling, 1485 |

Artiste dessinant une femme allongée Albrecht Dürer, 1525 |

Joachim Patinir et Quentin Metsys (attr. à) Paysage avec saint Christophe portant l'Enfant Jésus Premier quart du 16e siècle Huile sur bois Cassel, musée départemental de Flandre

Peintre de vues plongeantes d'une ampleur exceptionnelle, Joachim Patinir a exécuté un grand nombre de vues panoramiques à l'horizon dégagé. La profondeur, obtenue par une gamme chromatique allant du brun au vert jusqu'au bleu, nous fait planer sur un paysage immense d'où surgit, en un saisissant contraste, le géant Christophe avec le Christ sur ses épaules. Tout est mouvement : le passage d'une rive à l'autre, le gonflement du vent dans la cape du Christ, les nuages effilochés qui traversent le ciel.

Horizon atmosphérique

Dès la seconde moitié du 19e siècle, la perspective atmosphérique se répand en Europe. La perspective aérienne, ou atmosphérique, est l’art de représenter, sur un tableau, la dégradation apparente de la couleur des objets naturels, selon leurs différents degrés d’éloignement de notre œil jusqu’à l’horizon. Ainsi, les couleurs mais aussi le vent, les nuages, les phénomènes climatiques et atmosphériques entrent-ils en force dans la peinture

À vol d'oiseau, naissance du paysage

En adoptant un point de vue surélevé depuis lequel le regard semble flotter, les peintres du Nord réalisent des vues plongeantes d’une ampleur exceptionnelle.

Dans la seconde moitié du 19e siècle s'opère un changement majeur pour l'horizon. Le paysage n'est plus le fond du tableau ou le cadre de la scène; il en vient à occuper tout le tableau. Dans ce mouvement d'autonomisation du paysage, l'horizon prend une place nouvelle. Là où la tradition picturale avait fait de l'horizon l'élément d'une unité spatiale et narrative, les artistes de la Modernité le font remonter du fond du tableau jusqu'au premier plan et jouent sur sa hauteur. L'horizon ne suggère plus l'étendue, il ne garantit plus l'harmonie entre les plans et n'indique plus toujours les lointains. Séparé du point de vue de l'observateur, il perd son caractère perspectif.

Entre 1856 et 1857, le photographe Gustave Le Gray a l'idée de réaliser deux prises de vue, l'une sur le ciel, l'autre sur la mer, avant de réaliser un tirage des deux négatifs sur la même feuille. L'horizon lui sert de ligne de trucage, où viennent se juxtaposer des réalités distinctes. Amateur et collectionneur de photographies, Gustave Courbet s'inspire de ce procédé pour peindre une série de Vagues. À partir de l'été 1869, le peintre se rend à Étretat et explore à son tour la puissance d'union et de désunion propre à l'horizon. Dans ses œuvres, les points de vue sur la mer et sur le ciel semblent se juxtaposer de part et d'autre de l'horizon qui, ainsi surligné, divise la composition plutôt qu'il ne concourt à son unité.

Les paysages de mer invitent à des variations nouvelles sur la hauteur de l'horizon. Situé parfois très haut dans le tableau, presque à la limite supérieure du cadre, l'horizon amplifie le sentiment de verticalisation. Il se soulève comme la vague.

Signe de la grande popularité des marines de Courbet à partir du 20e siècle, les représentations de vagues surgissant depuis l'horizon constituent un thème toujours fécond pour les peintres et les photographes.

La Vague de Le Gray comme celle de Courbet introduisent une rupture, un effet de disjonction. Un dialogue en forme d’émulation entre photo et peinture s’instaure. Il en résulte parfois une forme de trouble des médiums. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le paysage n’est plus le fond du tableau, ou le cadre de la scène : il est tout le tableau. Dans ce mouvement d’autonomisation du paysage, l’horizon occupe une place nouvelle. les artistes de la Modernité le font remonter du fond du tableau jusqu’au premier plan. L’horizon ne suggère plus le lointain, il ne garantit plus l’harmonie entre les plans. Séparé du point du vue de l’observateur, il perd son caractère perspectif.

Ramené au premier plan, l'horizon n'est plus l'instrument d'une mise à distance et d'une hiérarchisation à des fins narratives. Les artistes se concentrent désormais sur le jeu des forces en présence dans un paysage en mettant l'accent sur l'horizon, devenu une ligne de tension et non plus de jonction entre le ciel et la terre. Libéré de la hauteur des yeux de l'observateur, l'horizon ouvre la voie tantôt à une division tranchante entre les éléments, tantot à une immersion en leur sein.

Au cours de l'été 1869, Courbet séjourne à Étretat où il peint une trentaine de Vagues. Il adopte ici une vue frontale, audacieusement resserrée sur la vague. La matière picturale épaisse est posée avec vigueur à la brosse ainsi que, par endroits, au couteau. En raison de ce cadrage, la ligne d'horizon ne paraît plus relier la mer et le ciel. Tranchante, elle scinde la composition en deux, séparant le mouvement des nuages de l'agitation de la mer.

Entre 1856 et 1857, le photographe Gustave Le Gray a l’idée de réaliser deux prises de vue, l’une sur le ciel, l’autre sur la mer, avant de réaliser un tirage des deux négatifs sur la même feuille. L’horizon luit sert de ligne de trucage, où viennent se juxtaposer des réalités distinctes. Amateur et collectionneur de photographies, Courbet s’inspire de ce procédé pour peindre une série de Vagues. À partir de l’été 1869, le peintre se rend à Étretat et explore à son tour la puissance d’union et de désunion propre à l’horizon. Les vagues surgissant depuis l’horizon constituent un thème toujours fécond pour les peintres et les photographes.

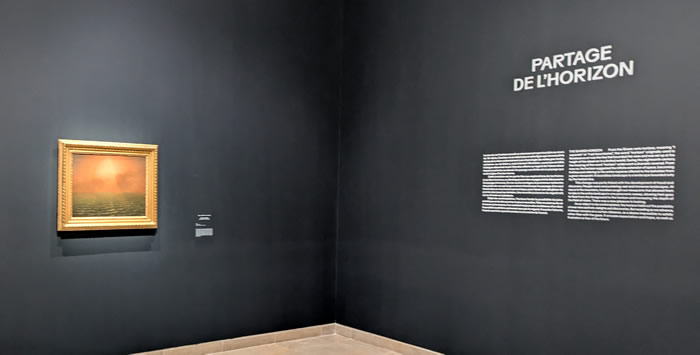

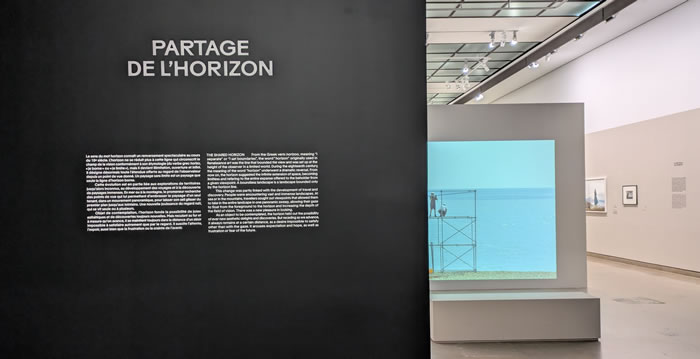

Le sens du mot horizon connaît un renversement spectaculaire au cours du 18e siècle. L'horizon ne se réduit plus à cette ligne qui circonscrit le champ de la vision conformément à son étymologie (du verbe grec horizo, "je borne" ou "je limite"), mais il devient illimitation, ouverture et infini. Il désigne désormais toute l'étendue offerte au regard de l'observateur depuis un point de vue donné. Un paysage sans limite est un paysage que seule la ligne d'horizon borne.

Cette évolution est en partie liée aux explorations de territoires jusqu'alors inconnus, au développement des voyages et à la découverte de paysages immenses. En mer ou à la montagne, le promeneur recherche des points de vue qui lui permettent d'embrasser le paysage d'un seul tenant, dans un mouvement panoramique, pour laisser son œil glisser du premier plan jusqu'aux lointains. Une nouvelle jouissance du regard naît, qui se vit seule ou à plusieurs.

Objet de contemplation, l'horizon fonde la possibilité de joies esthétiques et de découvertes toujours nouvelles. Mais reculant au fur et à mesure qu'on avance, il se maintient toujours dans la distance d'un désir impossible à satisfaire autrement que par le regard. II suscite l'attente, l'espoir, aussi bien que la frustration ou la crainte de l'avenir.

Troisième grande partie de l’exposition, qui s’ouvre par une invitation à la contemplation, face à des horizons dépourvus de personnages. Expérience du sublime. Quelques œuvres plus anciennes (18e siècle) sont insérées avec des œuvres contemporaines. Cette grande section interroge le rapport de l’homme à l’horizon, comme l’indice d’un rapport au monde. Elle adopte moins une approche historique comme précédemment qu’une attention aux sens politiques de l’horizon aujourd’hui.

La figure de l’homme dans le paysage, face à ou dos à l’horizon. Ensemble d’œuvres montrant des figures seules ou en groupe face au spectacle de l’horizon. La tension vers l’horizon prend des formes contrastées (inquiétude, loisir, sublime…).

|

|

L’horizon traduit aussi des inquiétudes. Les conflits, la crise écologique constituent des menaces dont le paysage devient le signe

L'horizon n'est pas qu'une ligne, il se déploie aussi de façon circulaire tout autour de nous. Ce n'est que récemment - la première image de la planète bleue est publiée par la NASA le 7 décembre 1972 – que nous avons commencé à voir la Terre depuis le ciel. La vision de la Terre comme horizon s'est peu à peu précisée. Origine et destination, point de départ et de retour, la Terre devient l'horizon vers lequel se retournent les cosmonautes quand ils séjournent dans les stations spatiales.

Les œuvres de cette dernière section de l’exposition ont été choisies pour leur manière, parfois désopilante de simplicité, de traiter l’horizon comme un phénomène abstrait et concret, comme support des divisions, des réunions et des expérimentations. Sans fin : sans terme, mais aussi sans visée, sans but, de manière à garder son caractère indéterminé.

Pour en faire sentir la dynamique plastique, ils intègrent l'horizon dans des séries qui leur permettent d'explorer de nouvelles modalités de relations spatiales et temporelles. Ils lui opposent une verticale ou le multiplient en procédant à des superpositions. Mais l'horizon ne bascule pas entièrement dans l'imaginaire pour autant, il garde un ancrage dans la perception. Ces suites sans fin temoignent tantôt d'immersions dans des paysages particulièrement grandioses, comme ceux de la Norvège, tantôt d'expérimentations sur la construction de l'horizon dans une image cadrée.

Quand il suggère plus qu'il ne décrit, l'horizon devient le support des mouvements émergents (des vagues, des nuages, des colorations du ciel). Parfois précis, parfois évoqué, il enjoint à se plonger dans une atmosphère et à sentir la présence des éléments, tout en déployant sa puissance de composition. Pieter Vermeersch investit l'atrium du musée avec quatre peintures sur marbre créées pour l'exposition. Selon lui, la rencontre entre l'horizon peint et le support de marbre ouvre «un espace qui nous permet d'entrer en contact avec un monde inconnu et son mystère Insaisissable».

Pierre Buraglio, Horizon Entre 2017 et 2024, Huiles sur bois Atelier de l'artiste, courtoisie Ceysson et Bénétière.

Pour l’histoire de l’art, la rencontre de la verticale à l’horizon constitue un moment décisif dans le passage à l’abstraction

Pour l’histoire de l’art, la rencontre de la verticale à l’horizon constitue un moment décisif dans le passage à l’abstraction

C’est autant pour sa relation à la vue que pour sa fabuleuse plasticité que l’horizon devient, chez certaines artistes, le lieu d’une combinatoire exploratrice et infinie.

Roy Lichtenstein Landscape 1 à 10 1966 Sérigraphies en couleurs avec collage de Rowlux Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes et photographie.

Préférant le rendu atmosphérique à la description précise des lieux, les artistes de la modernité ont suggéré plus que dépeint les paysages qui leur sont chers.

|

|

Pieter Vermeersch Sans titre 2025 Quatre huiles sur marbre réalisées in situ Courtoisie de l'artiste; galerie Perrotin

Le musée des Beaux-Arts a passé commande à Pieter Vermeersch de quatre peintures créées in situ pour les espaces de l'atrium. Composées de dalles de marbre coloré, elles proposent des horizons solides, à la fois peinture et sculpture, suggestions et appuis de nos imaginaires. Il est question d'apparition et de disparition, de réalité tangible et immatérielle, de contemplation et de mouvement. Résolument ouverte, l'œuvre déploie un horizon qui s'étire et se poursuit sans fin tout autour de nous.