|

|

|

|

|

|

|

Le 17 août 1955, le peintre Fernand Léger disparaît dans sa maison-atelier de Gif-sur-Yvette. En octobre 1955, Yves Klein présente ses tableaux monochromes au club des Solitaires à Paris et rencontre par l'intermédiaire d'Arman, le critique d’art Pierre Restany. La même année, Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely font connaissance; César expose ses «Compressions» à la galerie Rive Droite à Paris. Une génération, celle des avant-gardes modernistes, s'efface tandis qu’émerge une nouvelle vague d'artistes, témoins et acteurs des profondes mutations économiques et culturelles de l’après Seconde Guerre mondiale. C’est le début de l'aventure du Nouveau Réalisme sous l'égide de Pierre Restany. Historiquement, la rencontre entre Léger et les Nouveaux Réalistes n’a donc pas eu lieu. Pourtant, l’œuvre du peintre moderne contient déjà en germe les recherches et révoltes portées par ses successeurs: détournement de l’objet, appropriation des symboles de la société urbaine et industrielle, contestation de toutes les formes d’académisme, insertion de l’œuvre d’art dans l’espace public et utopie d’un art pour tous...

Voyageant d’une période à l’autre, la notion de «nouveau réalisme» constitue le fil conducteur autour duquel se décline cette filiation. Fervent admirateur de l’œuvre de Léger, Pierre Restany, présent avec Raymond Hains à Biot pour l’inauguration du musée Léger le 13 mai 1960, aurait baptisé le groupe en hommage au peintre, qui utilise cette formule dès 1924 pour définir sa démarche esthétique. Au travers de rapprochements inédits, thématiques ou formels, tour à tour pertinents, ludiques ou audacieux, l'exposition aborde la façon dont les artistes européens et américains assimilent, rendent hommage ou rejettent l'héritage de Léger, à partir des années 1960. À partir des collections du musée national Fernand Léger à Biot et du Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice, le parcours souligne pour la première fois l'apport du peintre moderne aux Nouveaux Réalistes et aux avant-gardes contemporaines. Il invite le public à un jeu de regards croisés, à une promenade libre et insouciante au gré d’une histoire de l’art revisitée.

«Faisons entrer la couleur, nécessité vitale comme l’eau et le feu, dosons-la savamment.» Fernand Léger (1924).

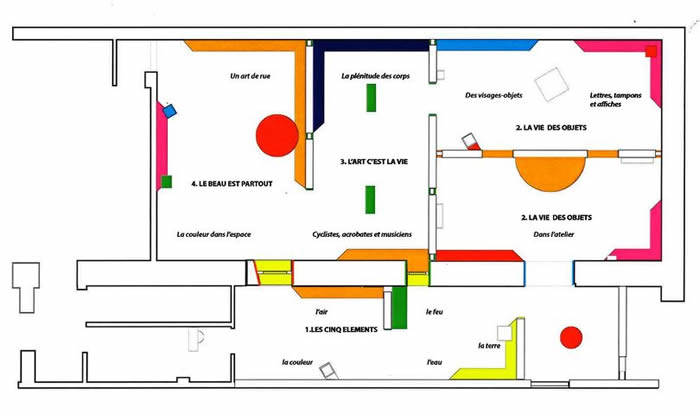

Les Nouveaux Réalistes ouvrent la voie à un art de gestes en interaction avec la nature et avec le monde. Dans un désir de conquête, ils s’emparent des objets les plus emblématiques de la société, donnent à voir la beauté urbaine dans toute sa trivialité. Dans un même temps, ils s’approprient les quatre éléments qui composent l’univers et y adjoignent la couleur.

Ces recherches plastiques et symboliques questionnent la place de l’humain et de la nature au sein d’une époque en pleine expansion capitaliste, à l’image de l’approche critique d’Alain Jacquet, artiste proche du Pop Art. Dans une critique en acte de la société, l’artiste-accumulateur Arman aborde très tôt la question des déchets, de la surconsommation et de l’obsolescence programmée. Précurseur, Fernand Léger enregistre les grandes mutations du monde moderne, tantôt critique, tantôt fasciné par les révolutions technologiques et mécaniques. Au fil du temps, la nature devient omniprésente dans son œuvre et appelle à un ralentissement.

Davantage animé par une quête métaphysique, Yves Klein multiplie les tentatives de reconnexion avec le monde par l’intermédiaire de la couleur pure et des énergies primordiales. Ce programme résonne avec l’utopie de Fernand Léger, pour qui la couleur est un élément fondamental, vital, bénéfique et thérapeutique, qui a la capacité d’agir sur le bien-être social.

«L’objet [...] devait devenir personnage principal et détrôner le sujet.» Fernand Léger (1945).

Les Nouveaux Réalistes, comme Fernand Léger trente ans plus tôt, se focalisent sur le symbole de la société moderne, l’objet. Léger se détache d’une représentation mimétique afin que les formes et les couleurs deviennent autonomes. Les artefacts ne sont plus mis en avant pour leur charge symbolique mais pour leur beauté formelle. Ils sont agrandis, juxtaposés, fragmentés par des aplats de couleurs vives et aléatoires. Une démarche que l’on retrouve chez les Pop artistes américains. En Europe, les Nouveaux Réalistes font basculer l’objet du domaine de la représentation à celui de la présentation par une action concrète sur le monde. Ils s’approprient, accumulent, assemblent des objets pour révéler leur potentiel plastique.

L’esthétique du vide-poche et des outils de l’atelier raconte une relation intime aux objets quotidiens. À l’inverse, la rue, avec ses affiches, ses lettrages, ses vitrines, ses lumières, exerce un pouvoir de fascination et de méfiance critique à l’égard de la société capitaliste. Désormais, les visages sont traités comme des objets, voire des machines.

Archéologues du temps présent, les artistes ont capté l’essence d’une époque où l’art est concurrencé, comme l’exprime Léger dès 1923, par le «bel objet», les «devantures» et les supermarchés. La beauté banale et populaire est magnifiée en exprimant des nouveaux modes de vie, des revendications sociales.

«Transportés par l’imagination, nous atteignons la «Vie», la vie elle-même qui est l’art absolu.» Yves Klein (1959).

Pour Léger, artiste foncièrement optimiste, la peinture est un moyen de rendre hommage à la vie tout en témoignant des profondes mutations sociales de son époque. Inscrits dans le temps présent, les sujets qu’il traite reflètent la transformation des modes de vie avec l’adoption des premiers congés payés sous le Front populaire, en 1936.

L’essor des loisirs, l’esprit festif du spectacle (danse, musique, cirque), les sujets sportifs (cyclistes, plongeurs) sont pour lui l’occasion de célébrer le dynamisme du monde moderne, la plénitude des classes populaires qui se ressourcent au plus près de la nature, ou encore la souplesse des corps en mouvement des athlètes et acrobates. Afin de s’adresser à tout le monde, Léger évoque ces nouveaux sujets, pleins de joie de vivre, dans des formats monumentaux qui intègrent l’œil et le corps du spectateur.

À partir des années 1960, certains artistes du Nouveau Réalisme font aussi l’éloge de la société des loisirs et de l’émancipation des corps, à l’image de la série des «Nanas» de Niki de Saint Phalle. En saisissant la poésie du quotidien, ils gomment les frontières entre l’art et la vie. Ils détruisent ainsi les symboles de l’ancien monde pour en construire un nouveau, placé sous le signe de la liberté.

«Mes dessins ne tentent pas d’imiter la vie, ils tentent de créer la vie, de l’inventer.» Keith Haring.

Dès les années 1930, Léger crée, parallèlement à ses tableaux de chevalet, des œuvres abstraites et décoratives spécialement conçues pour l’architecture. Dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre, il répond à des commandes publiques pour accomplir son rêve d’insérer sa peinture dans les paysages urbains ou naturels. En 1946, sa première réalisation, la façade en mosaïque de l’église du plateau d’Assy, est suivie d’autres commandes, tels que les décors de l’Hôpital-mémorial de Saint-Lô, manifeste le plus frappant de sa foi dans le pouvoir thérapeutique de la couleur.

Niki de Saint Phalle rejoint les préoccupations de Léger en multipliant dès 1967, les projets de sculptures monumentales et habille le monde de ses figures rondes aux couleurs éclatantes. Elle imagine sa «Nana Ville» avec le désir de donner le pouvoir aux femmes et de lutter contre la morosité de l’urbanisme moderne.

Une utopie artistique et politique, un idéal d’art pour tous, que les inventeurs du Street Art dans les années 1980, reprennent à leur compte en faisant des murs de New York le support de leur expressivité. Ainsi, Keith Haring rend hommage à Léger en affirmant que «l’art n’est pas une activité élitiste réservée à l’appréciation d’un nombre réduit d’amateurs, il s’adresse à tout le monde.»

Sources :