|

|

|

|

|

|

|

Temple du Nataraja à Chidambaram

Art de l'Inde, entre 1130 et 1250

Granit

Chidambaram

Chidambaram est un nom d'origine tamoul-sanskrit : Chid signifie "la conscience", "Ambaram" signifie "le ciel". Dans la philosophie shivaïte, la Conscience est incommensurable, comme le ciel. Le mot Chidambaram représente donc, en quelque sorte, la conscience en expansion permanente, la connaissance suprême.

Histoire

Haut lieu de l'hindouisme, et plus particulièrement du shivaïsme depuis plus de 2000 ans, la ville de Chidambaram entre dans l'histoire après la construction du sanctuaire du Natarāja, commanditée par les empereurs Chola qui tenaient Natarāja pour leur divinité tutélaire. Ce sanctuaire voit sa naissance à la fin de l'empire Chola, au XIIe siècle, sous le règne de Vikrama (décédé en 1135), puis de son fils Kulottunga II (décédé en 1150). Sa construction s'échelonnera cependant sur plusieurs règnes, entre 1130 et 1250, incluant les règnes des derniers empereurs Cholas (Rajaraja II, Rajadhiraja II, et le dernier empereur Chola : Kulottunga III), et ceux des empereurs Pandyas. Cette première phase de construction donnera lieu aux quatre « tours » d'entrée (les gopuram), au mur d'enceinte, à l'espace pavé central, ainsi qu'à la « salle aux 1000 piliers » (Raja Sabha).

Ce sanctuaire connaîtra par la suite de multiples améliorations (notamment la construction des quatre autres salles principales), mais, sous le sultanat de Delhi, il pâtira néanmoins du passage, en 1311, des troupes musulmanes Khalji de Malik Kafur, secondées par les Hoysalas, lors de la « conquête musulmane du sud ». Il n'y eut point de destructions, d'autant que les troupes de Malik Kafur ne restèrent qu'un mois dans le Tamil Nadu, mais les pillages des idoles en or massif et des pièces d'or laissées en offrande au temple par les fidèles eurent une forte répercussion sur les shivaïtes.

Après une période de calme voyant s'installer la domination de Vijayanagar dans le Tamil Nadu, la tour septentrionale sera construite vers 1525, sous le règne de l'empereur Vijayanagar Krishnadevaraya, dont elle porte la représentation, ainsi que celle des 4 architectes qui y ont travaillé. Il y aura ensuite peu de changements, si ce n'est le cumul d'apports hétéroclites qui ont donné au sanctuaire du Natarāja une disposition très confuse (il est par exemple toujours impossible de déterminer avec certitude quelle était l'orientation originelle du sanctuaire...).

|

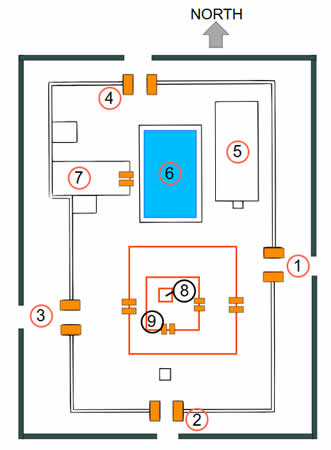

Plan du temple Nataraja. 1 : Gopura Est ; |

Le sanctuaire du Natarāja

Entouré de larges rues (selon les critères de l'époque médiévale) afin de permettre le passage des chariots de procession, le sanctuaire du Natarāja est entouré d'un mur d'enceinte datant du XIIe siècle. On peut y accéder par l'un des quatre gopuram (« tours » d'entrée), véritables joyaux de l'art Chola, et dont l'importance, tant en matière de taille que de soin artistique, est parfois supérieure à celle du sanctuaire lui-même (ceci étant une constante dans l'architecture religieuse hindoue du sud de l'Inde).

Raja Sabha (la "salle aux 1000 piliers") : Où l'icône mobile (utsavamūrti) du Natarāja est promenée et lavée au 10e jour du festival d'Ani Tirumanjanam et de Marghazi (en décembre-janvier), avant de rejoindre à nouveau la Chitrambalam (la « salle dorée »).

La sculpture en bronze du Natarāja est exposée dans le Chitrambalam, une salle rectangulaire recouverte d'or et de cuivre. Cette salle (la « salle dorée ») représente pour les fidèles le centre du monde, où Shiva, sous la représentation du Natarāja effectue sa « danse cosmique ». Cette sculpture du Natarāja, typique de l'art Chola, est dotée d'une forte symbolique :

1- Le Natarāja se tient dans un « cercle de feu » (thiruvāsi) qui symbolise la nature vibrante, rythmique, et cyclique de la vie.

2- Il prend appui sur son pied droit, qui écrase le muyalagan (démon), symbolisant la suppression du mal, de l'ignorance.

3- Sa jambe gauche levée conduit sur la voie du salut.

4- Sa première main droite tient un tambour (damaru) représentant le rythme vital.

Sa seconde main droite est tenue paume en avant, dans la posture abhaya symbolisant la protection, l'éloignement de la peur.

Sa première main gauche tient le feu, force vitale qui symbolise l'énergie vitale.

Sa seconde main gauche, au bout de son bras tendu devant son corps, adopte la posture kari-hasta, signifiant « Me voici », Shiva recentre ainsi sur lui tout ce qui est.

À la gauche de sa tête, le croissant de lune (chandra) symbolise le sommet de la connaissance et de l'intellect.

À la droite de sa tête, le Gange, en forme de poisson, symbolise l'eau dispensatrice de vie.

À la gauche de son corps, le voile qui vole au vent symbolise le retrait de l'illusion (maya).

À la droite de son corps, le serpent, symbole antique de fertilité, représente le souffle et l'air.

D'autre part, la sculpture du Natarāja, qui est sculptée par des artisans d'un type particulier (les sthapati) qui fabriquent depuis des générations les icônes des temples hindous, obéit à des règles proportionnelles très strictes : Ainsi, un triangle équilatéral à sommet supérieur (om-va-ma) peut être tracé entre le sommet de la tête (om), le pied gauche (va), et le foulard au moment où il croise le thiruvāsi (cercle de feu) (ma); de la même manière, un triangle équilatéral à sommet inférieur (si-ya-na) peut être tracé entre le pied droit (si), le tambour (ya), et la main qui tient le feu (na). Les deux triangles superposés sont la représentation la plus anciennement connue de la figure dite « étoile de David », symbole utilisé dans d'autres religions (notamment le judaïsme). Il existe, dans le sanctuaire, deux types d'idoles : des idoles fixes (sthirabera), qui ne peuvent être déplacées du temple une fois consacrées; et des idoles mobiles (utsavamūrti) qui peuvent être sorties du temple, notamment lors des processions rituelles dans la ville.

Hormis la « salle dorée », les autres parties du sanctuaire ont toutes une symbolique propre : ainsi, les 4 Vedas, les 108 Upanishads, les 18 Purānas, et tous les autres textes canoniques hindous sont identifiés à l'une ou l'autre partie de ce temple

Le temple de la déesse Sivakami

Situé au sein du sanctuaire du Natarāja, ce temple est dédié à Sivakami, l'une des représentations de la déesse Parvati, parèdre de Shiva, dans son rôle de parèdre, "d'épouse" du Natarāja. Il date également de l'époque Chola et accueille de nombreuses sculptures représentant des postures de danse Bharata Natyam.

Chidambaram est l'un des Panchabootha Sthalas, où le Seigneur est vénéré dans sa manifestation, le ciel ou Aagayam (« pancha » : cinq, bootha : les éléments : terre, eau, feu, vent et espace, et « sthala » : (emplacement). Les autres sont : le temple d'Ekambareswarar à Kanchipuram, où le Seigneur est vénéré sous sa forme Terre ; le temple de Jambukeswarar à Thiruvanaikaval, près de Tiruchirapalli, où le Seigneur est vénéré sous sa forme Eau ; le temple d'Annamalaiyar à Tiruvannamalai, où le Seigneur est vénéré sous sa forme Feu ; le temple de Kalahasti à Srikalahasthi, où le Seigneur est vénéré sous sa forme Air/Vent.

Chidambaram est également l'un des cinq lieux où le Seigneur Shiva aurait dansé, et tous ces lieux possèdent des scènes/sabhais. Outre Chidambaram, où se trouve le Por sabhai, les autres sont le Rathina sabhai à Thiruvaalangadu (rathinam – rubis/rouge), le Chitra sabhai à Courtallam (chitra – peinture), le Rajatha sabhai ou le Velli ambalam au temple Meenakshi Amman de Madurai. (rajatha / velli – argent) et le Thaamira sabhai au temple Nellaiappar, Tirunelveli (thaamiram – cuivre).

Source : http://www.chidambaramnataraja.org/about_temple.html