|

|

|

|

|

|

|

Temple de Kailashnatha à Kanchipuram

Art de l'Inde, vers 730

Les fondations du temple sont en granit afin de supporter le poids du grès qui les surplombe.

Kanchipuram

Fondation religieuse et politique très ambitieuse, porteuse d'une forte idéologie évoquée dans son épigraphie, le temple de Kailasanatha de Kanchipuram était en son temps le plus grand monument de l'Inde.

Après plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, d'architecture excavée, les Pallava développent une architecture construite en pierre à partir de Parameśvaravarman Ier (r. vers 670-700) mais s'affirme réellement sous celui de de Narasimhavarman II Rājasimha (r. vers 700-728), qui, après l'invasion Cāļukya de 674, qui voit la prise de la capitale, Kanchipuram, rétablit le prestige de la dynastie. Essentiellement pacifique, son règne est marqué par la construction de temples majeurs, dont son « temple d'État », au cœur de sa capitale: si celui-ci est aujourd'hui connu sous le nom plus générique de Maître du mont Kailasa (Kailasanatha), son nom d'origine, donné par l'épigraphie, était Rājasimha Pallaveśvara ou, plus simplement, Rājasimheśvara. De la sorte, le souverain fondateur associait son nom à l'un des titres de Śiva, geste consistant en une forme d'apothéose appelé à une grande postérité en Inde du Sud, notamment sous les Chola.

Kangapatakai, l'épouse de Rajasimha, est également créditée de la construction de ce temple. La contribution la plus remarquable de Rajasimha à l'architecture Pallava réside dans le remplacement de la pierre par la brique et le bois dans les temples. Le temple de Kailasanatha est remarquable pour son riche ensemble d'art hindou finement sculpté, de la tradition tamoule de la fin du VIIe et du début du VIIIe siècle (avec de nombreux éléments agencés de manière complexe).

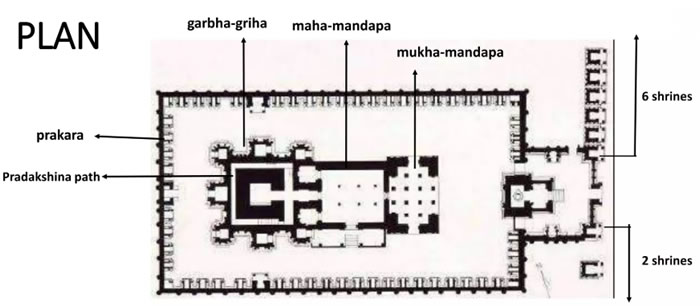

Rājasimha avait associé à sa fondation son fils Mahendravarman III (mort avant son père), à qui l'on doit la chapelle - appelée Mahendreśvara - située dans l'axe du temple, au milieu du côté oriental de l'enceinte, forçant celle-ci à une avancée vers l'est. Cette chapelle, qui renferme un linga, est surmontée d'une superstructure en berceau. On a donc là le prototype de ce qui deviendra le pavillon d'entrée (gopuram) si caractéristique des temples d'Inde du Sud, à ceci près que l'on ne peut pas encore traverser cette chapelle.

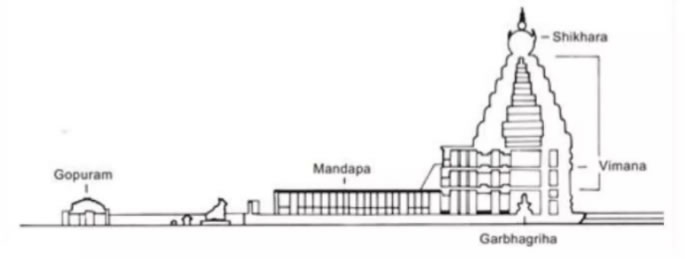

Le temple de style dravidien est entouré d'une enceinte, possède un Gopuram , portail d'entrée au centre du mur d'enceinte. Le Vimana est la forme de la tour principale du temple. Il s'agit d'une pyramide à degrés qui s'élève géométriquement (contrairement au Shikhara de style Nagara, qui est incurvé). Dans le style dravidien, shikhara désigne l'élément de couronnement au sommet du temple. À l'entrée du garbhagriha, des sculptures de féroces dvarapalas gardaient le temple.

Le temple de Kailashnatha possède, à gauche de l'entrée 2 sanctuaires et, à droite, 6 sanctuaires. Le temple est de plan carré, il possède un mukha-mandapa (hall d'entrée), un maha-mandapa (hall de réunion ou déambulatoire) et le garbha-griha (sanctuaire) surmonté d'un vimana à quatre étages. Tout autour du mur du temple, appelé Prakara, se trouvent de petites grottes de méditation. On en compte au total 50 autour du temple. Elles sont juste assez grandes pour accueillir une seule personne. Il n'y a pas d'espace pour bouger ou regarder autour. Les grottes de méditation sont sculptés et peintes, principalement de sculptures de Shiva-Parvati, et parfois de Ganesh. Les sculptures ont en partie conservé leur forme même si la lecture est rendue difficile aujourd'hui par de nombreux stucages successifs. Les peintures ne peuvent être imaginées qu'à partir de ce qui reste de quelques-unes d'entre elles.

Façade nord (en bas sur le plan), puis entrée Est :

Le Nandi Mandapa se trouve à environ 100 mètres du temple, de l'autre côté des vastes pelouses. Il est de taille moyenne et fait face au sanctuaire.

Au centre, la tour-sanctuaire abrite la cella carrée, entourée d'un déambulatoire. Son plan est animé par neuf chapelles hors-œuvre, qui forment autant de ressauts, et son élévation est typique du parti pris d'Inde du Sud, à superstructure pyramidale à faux étages. Initialement, le pavillon hypostyle situé à l'est était séparé de la tour-sanctuaire et était donc ouvert sur les quatre côtés. Le déambulatoire qui assure à présent la jonction entre les deux bâtiments, est une adjonction plus tardive.

Ce temple dédié à Shiva fait une place exceptionnelle à la Déesse

Avec un ensemble de sculptures sans précédent, ce temple est aussi le plus vaste de l'Inde au VIIIe siècle. La richesse exceptionnelle des représentations de divinités et des scènes de la mythologie indienne, sculptés dans le grès, en font l'un des lieux les plus visités en Inde du Sud. Les murs extérieurs sont recouverts de sculptures figuratives et d'ornements. Certaines parties sont recouvertes d'enduits récents, parfois dégradés. On distingue parfois des traces de peinture murale. Ce sont probablement des témoins de l'aspect ancien du temple. Mais les enduits récents ont pu faire disparaitre certains détails significatifs, des attributs en particulier, et ont dénaturé les formes en leur conférant un tout autre style. Les plus beaux groupes sculptés ont été dégagés de ces enduits et sont d'une qualité remarquable, souvent d'une exceptionnelle originalité.

Ce temple est par ailleurs le seul de la ville à avoir été épargné par les ajouts architecturaux plus récents. Situé à l'extérieur de la ville, son ambiance calme contraste fortement avec l'agitation de la foule du centre-ville.

Après avoir franchi les huit premiers sanctuaires, on est face à la chapelle appelée Mahendreśvara temple. Une porte en bois bleu bordée de deux sculptures géantes de Shiva. Elles se distinguent par leur taille et leur couleur blanche avec à leurs pieds les lions Pallava, que l'on voit partout à Kanchipuram est fermée

|

|

|

|

|

|

|

|

Toutes les parties du mandapa sont dédiées à la Déesse, sous la forme de nombreuses divinités organisées par paires: Jyeshtha et Durga face au Nord, Parvati et Lakshmi face au Sud.

Dans ce temple de Shiva, la cella (petite pièce au centre de l'édifice) renferme un beau lingam de pierre noire à six pans : le sanctuaire est l'espace du dieu masculin. Ses murs extérieurs sont rythmés par des groupes de trois motifs (compositions tripartites) sculptés en haut-relief, certains panneaux en bas-relief, ou par des groupes impairs de motifs architecturaux. Les nombreuses formes du dieu apparaissent dans les baies ou sur les panneaux sculptés au centre des chapelles rayonnantes, sur les murs extérieurs du déambulatoire du sanctuaire mais aussi dans les chapelles de l'enceinte.

|

|

|

|

|

|

|

Partout, à hauteur des yeux : Le motif du lion ou du monstre dressé sur ses pattes arrière apparaît partout ce qui confère une grande unité à cet espace infiniment fragmenté en petites unités juxtaposées.

Source : Wikipedia ; architecture indienne