|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'Italie mise à part qui, par nationalisme économique, s'est préoccupée dès 1927 du soutien étatique à son industrie du cinéma, notre pays a véritablement innové en la matière. Hormis les velléités d'interventionnisme de la troisième république et quelques initiatives de Vichy, c'est après la seconde guerre mondiale que l'architecture du système d'économie administrée du cinéma a été mise en place. Trois lois d'aide se sont succédé en 1948, 1953 et 1959. Les deux premiers textes tentaient de remédier aux inconvénients d'un secteur instable; le décret de 1959 prétend pallier les effets d'une crise affectant structurellement le cinéma, tout en reprenant l'essentiel des dispositions de la législation antérieure.

Chaque fois qu'elle a été instituée, l'aide de l'Etat voulait revêtir un caractère temporaire. Le terme "aide" n'est d'ailleurs pas admis par la profession qui estime que le recyclage d'une partie de ses ressources par le jeu de la taxe additionnelle ne saurait constituer un quelconque secours de la part de l'Etat. Le régime du soutien financier institué en 1959 était limité dans le temps et dégressif dans son volume en raison de l'existence de la CEE (31 décembre 1967). Le système a été régulièrement reconduit et la politique européenne attend encore sa définition. De plus l'aide s'est élargie : presse filmée (1949), expansion à l'étranger (1953), industrie technique (1955), soutien sélectif aux longs métrage (1960), aux courts métrages (1967), à la diffusion (1976), à la création de salles (1982-83).

Le centre National de la Cinématographie est un établissement public à caractère administratif, créé par l'article 1 de la loi du 25 octobre 1946 dite Code de l'Industrie Cinématographique (CIC). Rien de ce qui concerne le cinéma n'est étranger au CNC, mais celui-ci assure surtout la gestion de la loi d'aide au cinéma. Depuis 1984, ses activités s'étendent également au soutien de l'industrie audiovisuelle.

Le pouvoir réglementaire et juridictionnel du directeur général du CNC est important. Ce haut fonctionnaire définit les conditions d'accès à la branche et prononce les admissions, voire les suspensions ou les exclusions. Il fixe le taux des cotisations professionnelles qui alimentent en partie le budget du Centre. Il arrête les règles du partage de la recette. Il agrée les groupements de programmation des salles. De plus le directeur général tranche dans un certain nombre de conflits (problèmes de programmation sur avis du médiateur).

Enfin il engage les dépenses du budget du CNC mais aussi celles du Compte de soutien l'industrie cinématographique.

Cependant, le rôle effectif du directeur du Centre dépend de l'interprétation qu'il donne de ses attributions et du style de relations qu'il établit avec le ministre compétent. Depuis une quinzaine d'années, le ministre de la Culture a récupéré l'essentiel de la fonction politique et a transformé le CNC en instance technique d'application de ses décisions stratégiques.

L'exécution financière de la loi d'aide constitue l'essentiel de la fonction économique remplie par le CNC. la surveillance économique de l'activité cinématographique est assurée par un corps d'inspection. Mais, avant tout, c'est le contrôle des recettes qui constitue un des services les plus précieux rendus par le centre à la profession. Il est fondé sur le principe de la déclaration obligatoire des recettes auprès de l'administration du CNC, sur l'existence d'une billetterie officielle et d'une organisation informatique de comptabilisation et de ventilation des résultats en salles. Ce service constitue le système nerveux central de la gestion du fonds de soutien.

Les financements publics

758,7 M€ de soutiens aux filières du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée en 2024 La politique publique portée par le CNC repose sur deux axes majeurs : sur le plan économique, accompagner l’industrie du secteur, et sur le plan artistique, encourager la diversité et l’originalité de la création française et européenne, soutenir la prise de risque créative, et faciliter l’accès du plus grand nombre aux œuvres sur tout le territoire.

Ses principales missions consistent à soutenir directement la création et la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles diverses et de qualité, à promouvoir et diffuser les œuvres françaises, y compris de patrimoine, auprès du plus large public, tant en France qu’à l’international, et à encourager l’innovation afin de faciliter l’appropriation des technologies numériques par les professionnels français pour renforcer la compétitivité nationale et attirer les tournages étrangers. Le CNC intervient également en faveur de la conservation et de la restauration des œuvres patrimoniales, ainsi que de la formation des étudiants et des professionnels. Son engagement inclut aussi depuis plusieurs années des objectifs sociaux et environnementaux, notamment la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, la promotion de la parité, l’insertion des personnes en situation de handicap dans les métiers du cinéma et de l’image animée, ainsi que la transition écologique du secteur à travers son Plan Action !.

Pour mener à bien ces missions, le CNC s’appuie sur le fonds de soutien au cinéma et à l’image animée, financé presque exclusivement par des taxes affectées. En 2024, ces ressources ont permis d’allouer un soutien financier total de 758,7 M€.

LE FONDS DE SOUTIEN DU CNC

Produit net des recettes affectées au fonds de soutien : 814 M€ en 2024 L’exécution du fonds de soutien 2024 du CNC reflète la vitalité des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée soutenus par le Centre. Celle-ci se manifeste tant au niveau de ses recettes – avec la consolidation du produit de la taxe sur la vidéo en ligne et de la taxe sur les services de télévision –, que de ses dépenses, portées par le bon niveau de la fréquentation en salles et le dynamisme des soutiens sélectifs, gage de la diversité et de la qualité des projets soumis aux commissions d’examen des demandes d’aides.

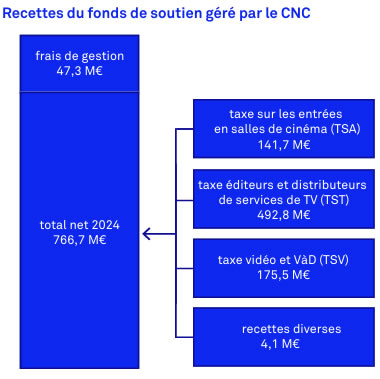

Le fonds de soutien est financé par trois taxes affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), la taxe sur les services de télévision (TST) et la taxe sur la vidéo physique et la vidéo à la demande (TSV). Des recettes diverses (composées essentiellement des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par l’Arcom), d’un montant plus modeste, complètent ces financements. En 2024, le produit net des taxes affectées au fonds de soutien s’est élevé à 814,0 M€, en progression de 42,0 M€ par rapport à 2023, principalement en raison de la forte plus-value de TST enregistrée au printemps 2024.

Le produit de la taxe sur les entrées en salles de cinéma s’établit à 141,7 M€, soit une diminution de 4,9 M€ par rapport à 2023 et une moins-value de 11,2 M€ par rapport au budget initial 2024, construit sur une hypothèse de 195 millions d’entrées, rendue caduque par la persistance d’une offre de films américains en repli, alors que la fréquentation 2024 s’élève à 181,5 millions d’entrées.

La taxe sur les services de télévision s’élève à 492,8 M€. La taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E) représente 261,4 M€, soit un montant quasiment égal à la prévision initiale (+2,8 M€, soit +1,1 %).

La taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) s’élève à 231,3 M€ en 2024. Elle est marquée par une forte plus-value (+25,9 M€ par rapport au budget initial 2024), qui s’explique notamment par la surperformance du marché en 2023 s’agissant des opérateurs télécoms (hausses tarifaires sur le segment fixe, stabilité sur le segment mobile) et à une déclaration de TST par un opérateur de télévision payante dont le niveau n’avait pas été anticipé.

Le produit de la taxe sur les services vidéo (TSV) est consolidé en 2024 à un peu plus de 175 M€, soit un montant en léger recul par rapport à l’année 2023, marquée par la régularisation de la TSV due au titre des exercices 2020 à 2023 par un réseau social diffuseur de vidéo. Au-delà de cet effet de base, la collecte 2024 profite du dynamisme du marché de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) en 2024 (+13,4 % par rapport à 2023), porté par les évolutions du marché, avec notamment la généralisation des offres avec publicité, plébiscitées par les utilisateurs, la lutte contre le partage des comptes, une segmentation plus fine des offres (hausse des tarifs des offres premium, niveaux d’abonnements différenciés) et le développement des offres groupées (bundles). Net des frais de gestion, le produit des taxes s’est élevé à 766,7 M€ en 2024.

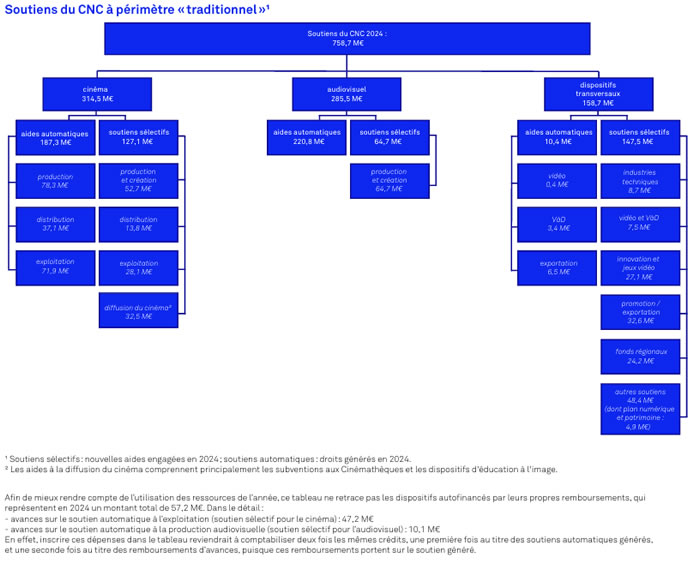

Dans le secteur du cinéma, le CNC apporte des aides automatiques et sélectives à la production, à la distribution et à la diffusion des œuvres. Il finance également la politique d’éducation aux images. Il a pour mission la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique. Dans le secteur de l’audiovisuel, l’action du CNC a pour objectif de favoriser, via des aides automatiques et sélectives, la création et la production d’œuvres audiovisuelles françaises et européennes destinées à être diffusées sur les chaînes de télévision et les services de médias à la demande. Le CNC soutient également la création de contenus immersifs et multi-supports (création numérique sur internet, réalité virtuelle, jeu vidéo). De façon transversale, le CNC soutient les industries techniques et l’innovation ; il met en œuvre des aides en faveur de l’édition vidéo et de la vidéo à la demande, contribue à la promotion du cinéma et des programmes audiovisuels à l’étranger, participe aux financements visant à soutenir la production cinématographique et audiovisuelle en régions. En 2024, le montant des soutiens s’élève à 758,7 M€. Les générations de soutien automatique représentent 418,4 M€, soit un montant stable par rapport à 2023 du fait de la consolidation de la fréquentation des salles à 181,5 millions d’entrées, et les soutiens sélectifs s’établissent à 340,2 M€, en progression sous l’effet du décalage de certaines dépenses de 2023 vers 2024 du fait du changement de logiciel budgétaire et comptable du CNC intervenu au début de l’année 2024, du renforcement des aides à la diffusion, d’une dotation exceptionnelle versée à l’IFCIC visant à sécuriser son fonds de garantie et, plus généralement, de la qualité des dossiers présentés devant les commissions d’aides sélectives.

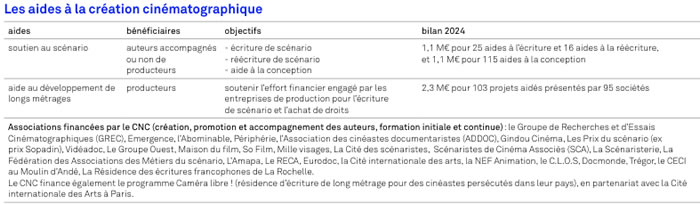

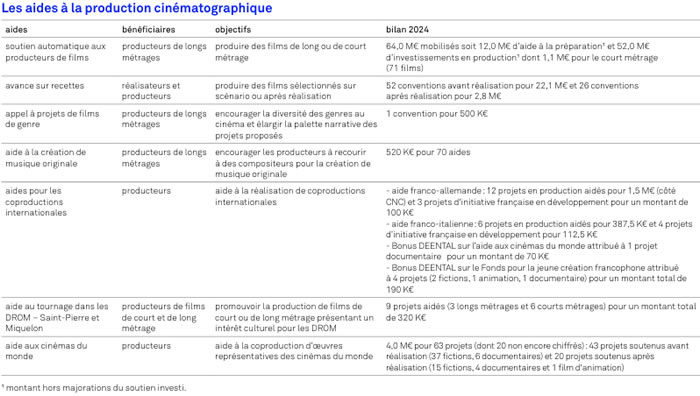

Les actions du CNC en faveur de l’industrie cinématographique s’organisent autour de quatre axes principaux : les aides à la création, les aides à la production, les aides à la diffusion des œuvres à destination du public le plus large et les actions en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine cinématographique.

Le patrimoine cinématographique Le CNC a la charge de l’ensemble des actions patrimoniales dans le domaine du cinéma, avec ses missions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation. Le CNC travaille dans ce domaine en étroite collaboration avec les différentes institutions publiques et privées consacrées à la conservation et à la diffusion du patrimoine cinématographique, telles que la Cinémathèque française ou la Cinémathèque de Toulouse. Le CNC accorde une place essentielle à sa politique patrimoniale avec notamment la conservation et la valorisation de plus de 115 000 films conservés sur ses sites de Bois d’Arcy et de Montigny-le-Bretonneux (Fort de Saint-Cyr - 78). En 2024, le budget de sauvegarde et de restauration des f ilms de patrimoine s’élève à 800 K€. Le laboratoire a mis en œuvre la reconstruction de plusieurs films : les courts métrages d’Abel Gance composant le Magirama (3), l’Abyssinie au temps de Ménélik (1909) et la restauration de 3 courts pour les Olympiades culturelles. Dans le cadre des marchés de sous-traitance, 18 films ont été restaurés dont 6 courts de Paul Carpita et Caméra