|

|

|

|

|

|

|

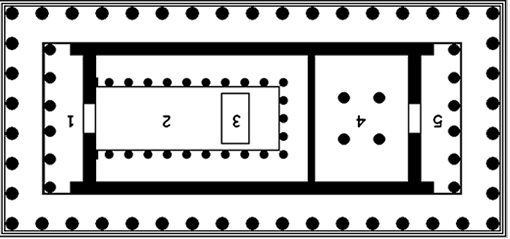

Le Parthénon

2) Naos hécatompédos (côté est)

3) Statue chryséléphantine d'Athéna Parthénos

4) Opisthodome (côté ouest)

5) Parthénon (salle des vierges, trésor) (côté ouest)

Parthénon, conçu à l'initiative de Périclès et consacré en -438.

Edifice dorique construit de -447 à -438 par les architectes Ictinos et, Callicratès et décoré (dont Frise ionique et statue) de -439 à -432 par le sculpteur Phidias.

Athènes, Acropole

Le Parthénon est un bâtiment dorique, périptère (galerie de colonnes faisant le tour extérieur de son mur d'enceinte), amphiprostyle et octostyle (huit colonnes en façade), avec des traits architecturaux ioniques, construit sur une crépis à trois degrés de 0,55 m de chacun. Le dernier degré sur lequel reposent les colonnes doriques est le stylobate tandis que le stéréobate est réalisé en pôros, variété de tuf tendre. Le temple mesure 69,51 mètres sur 30,88 mètres il fait 10 mètres de haut, dimensions qui ne peuvent être comparées qu'à celles de grands temples ioniques, comme l’Héraion de Samos, les temples romains de Baalbeck ou l'Artémision d'Éphèse, qui dépassent la centaine de mètres. Le Parthénon est construit en marbre du Pentélique. Son toit était couvert de 8 480 tuiles plates de marbre de 50 kg chacune, agrémentées d'antéfixes en palmettes polycromes, et figurant des têtes de lions aux angles, faisant office de gargouilles.

La façade principale ouvre à l'est, ce qui n'est pas habituel dans les temples doriques. Elle dispose d'un escalier avec des marches deux fois moins hautes que les degrés du crépis.

La colonnade extérieure (péristasis) est octostyle et non hexastyle, comme c'est l'usage à l'époque. Elle est dessinée selon un plan rigoureusement dorique et compte 46 colonnes, chacune composée de 10 à 12 tambours à 20 cannelures. Le conflit d'angle propre aux édifices d'ordre dorique est ici résolu par la réduction du dernier entrecolonnement.

Le sékos (partie fermée de l'édifice), est surélevé de deux degrés. Il est amphiprostyle, c'est-à-dire que sa colonnade est limitée aux petits côtés, et hexastyle (6 colonnes). Sa nef centrale a une portée encore jamais atteinte à l'époque de onze mètres, ses étroites nefs latérales sont éclairées par deux fenêtres de part et d’autre de la porte d’entrée (9,75 x 4,20 m) qui éclaire l’espace central. Le naos, large de 9,815 m., est entouré d'une colonnade faisant un retour derrière la statue.

L'édifice est aménagé de manière à mettre en valeur la statue de Phidias : la péristasis (espace de la colonnade extérieur), le pronaos (vestibule d'entrée dans le naos) et l'opisthodome (symétrique, à l'arrière du pronaos) sont fortement réduits pour ménager de la place. L'opisthodome ouvre sur une quatrième pièce assez rare dans les monuments grecs de l'époque classique : l’oikostôn parthenôn, lieu de réunion des jeunes filles chargées du service d’Athéna et qui donne son nom à l'édifice.

|

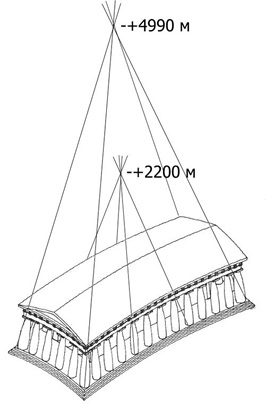

Un système de correction optique très précis permettait de donner l'illusion d'une verticalité et d'une horizontalité parfaites alors que les marches du stylobate convexe sont incurvées, le centre étant situé à 6,75 cm au-dessus des extrémités ; les architraves sont incurvés aussi. En outre, les colonnes ne sont pas parallèles mais leurs axes "verticaux" se rencontrent en un point de fuite situé à environ 5 km d'altitude (ce qui se perçoit d'autant plus que la colonne est loin du centre de l'édifice). Enfin, les colonnes elles-mêmes sont modifiées pour ces raisons optiques : les colonnes d'angles sont plus épaisses (car, se détachant sur le vide, elles sembleraient trop minces sinon) et, ce qui est très courant, toutes les colonnes sont légèrement renflées au tiers de leur hauteur en partant du pied (il s'agit de l'entasis (en), l'œil ayant tendance à voir à cet endroit un étranglement) : le rayon de courbure des renflements dépassant 1,5 km il semblerait que pour fabriquer les tambours d'une même colonne on utilisait un modèle réduit " saucissonné " de cette colonne, de même largeur mais n'ayant que le 1/16ème de la hauteur réelle. De même, toujours dans ce souci d'atteindre la perfection visuelle, aucun des blocs de marbre constituant les murs n'était rigoureusement parallélépipédique.

Tout cela permet d'expliquer en partie la durée et le coût des travaux de réfection actuels, du fait qu'il est absolument impossible d'intervertir deux constituants de l'édifice sous peine de voir son esthétique en pâtir. Mais la question qui se pose alors est la suivante : comment les bâtisseurs du "siècle" de Périclès ont-ils pu achever cette construction en moins de neuf ans avec des outils beaucoup plus rustiques que les nôtres ? Actuellement on pense qu'ils utilisaient des procédures standardisées permettant une construction modulaire.

Outre l'aspect esthétique recherché, ces corrections visuelles apportent des avantages techniques : elles facilitent l'écoulement des eaux par la courbure du sol et renforcent la structure de l'ensemble par l'élargissement des colonnes d'angle. Cependant, elles rendent plus délicate non seulement la taille des blocs de pierre, mais aussi leur empilement ainsi que tout le travail de jointoiement.

Par exemple pour le montage d'une colonne il fallait être capable de déposer en douceur un tambour de plus d'une tonne suspendu au-dessus de celui qui allait le supporter, tout en ayant la possibilité de le déplacer facilement pour l'ajuster à la perfection ; pour cela, on encastrait les deux parties d'une clavette en bois de cèdre dans des trous cubiques ménagés au centre de chacune des deux faces à mettre en contact (la partie "mâle" dans l'une et la partie "femelle" dans l'autre), le guidage et le positionnement recherchés s'effectuant au cours de l'emboîtement progressif jusqu'au blocage final. On a retrouvé des joints plus fins qu'un cheveu et d'une résistance telle que les deux blocs jointés se sont comportés comme un seul bloc lors d'un tremblement de terre, d'après l'analyse d'une fissure qui les traversait tous les deux...De plus, on a pu reconstituer une meule métallique suivant un modèle de l'époque, qui se manie à deux, qui porte des sortes d'entonnoirs sur le dessus (dans lesquels on verse du sable fin), et qui permet de poncer les faces d'un bloc de marbre sur une épaisseur de l'ordre de 1/20ème de millimètre .

À l'origine, le Parthénon avait un riche décor de marbre peint, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Il abritait la statue chryséléphantine d'Athéna Parthénos sculptée par Phidias et consacrée en -439/-438.

Il a été consacré à Athéna à cette date, même si sa construction s'est poursuivie jusqu'en -432, presque au début de la guerre du Péloponnèse. Le décor sculpté des métopes doriques de la frise surmontant le péristyle extérieur et de la frise ionique située à la partie supérieure des murs de la cella a été achevée en -438.

La richesse du décor sculpté de la frise et des métopes du Parthénon est en accord avec sa fonction de trésor. Dans l'opisthodome (salle située à l'arrière de la cella) étaient gardées les contributions financières de la Ligue de Délos, dirigée par Athènes. Le décor en pierre était, à l'origine, très colorée.

Le voyageur Pausanias, lors de sa visite à l'Acropole, à la fin du IIe siècle de notre ère, évoque brièvement les sculptures des frontons du temple, réservant l'essentiel de sa description à la statue d'or et d'ivoire de la déesse. Les deux frontons sont actuellement très mutilés.

Le fronton est de l'édifice dépeint l'épisode de la naissance d'Athéna, sortie toute armée du crâne de Zeus, son père. Selon la mythologie grecque, Athéna est la fille de Zeus et de Métis : celle-ci était enceinte, et sur le point de donner le jour à une fille, lorsque Zeus l'avala. Il le fit sur le conseil d'Ouranos et de Gaïa, qui lui révélèrent que si Métis avait une fille, elle aurait ensuite un garçon qui enlèverait à Zeus l'empire du ciel. Quand le temps de la délivrance fut venu, il éprouva un terrible mal de tête pour lequel il sollicita l'aide d'Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Pour soulager sa douleur, Zeus ordonna à Héphaïstos de lui fendre la tête d'un coup de hache. Ainsi fut fait, et de la tête de Zeus sauta la déesse Athéna toute armée : en s'élançant, elle poussa un cri de guerre dont retentirent le ciel et la terre. La scène sculpturale représente le moment de la naissance d'Athéna.

Malheureusement, les pièces du centre du fronton ont été détruites avant même que Jacques Carrey eût exécuté ses précieux dessins de 1674, de sorte que toutes les reconstructions ne sont que conjectures. Les principaux dieux olympiens se tenaient, selon toute vraisemblance, auprès de Zeus et Athéna pour assister au merveilleux événement, avec Héphaïstos et Héra probablement à leurs côtés. Les dessins de Carrey sont déterminants pour la reconstitution des côtés de la scène.

Actuellement la majeure partie du fronton est est exposé au British Museum à Londres. Les éléments visibles à Londres représentent respectivement, à l'angle gauche Helios qui émerge avec son char et marquait l'apparition du jour, Dionysos, Déméter et Perséphone, Iris. sur la partie droite, Hestia, Dioné, sa fille Aphrodite, dans l'angle droit, la tête d'un des chevaux du char de Séléné qui disparaît à l'horizon (deux autres chevaux ainsi que le torse de Séléné sont conservés au Musée de l'Acropole d'Athènes.).

Sur le fronton le temps est représenté dans les deux coins par les chariots des frères et sœurs Helios et Séléné, le premier étant la personnification du soleil, le chariot émerge du coin gauche, alors que celui de Séléné qui elle est une déesse de la Lune disparaît a l'horizon dans le coin droit.

Le fronton ouest, face aux Propylées, dépeint la querelle entre Athéna et Poséidon pour l'honneur de l'attribution de la ville. Athéna et Poséidon figurent au centre de la composition, opposés en diagonale, la déesse tenant l'olivier et le dieu de la mer brandissant son trident pour fendre la terre. À leurs côtés se tiennent deux groupes de chevaux attelés à des chars et toute une foule de personnages légendaires de la mythologie athénienne qui emplit l'espace jusqu'aux extrémités du fronton.

Les travaux sur les frontons se sont échelonnés de -438 à -432, et les sculptures des frontons du Parthénon figurent parmi les plus beaux exemples de l'art grec classique. Les figures sont sculptées dans un mouvement naturel, avec des corps pleins d'énergie qui jaillissent des minces vêtements. La distinction entre les dieux et les humains est floue dans cette composition où se mêlent idéalisme et naturalisme.

Statue chryséléphantine d’Athéna Parthénos.

Les descriptions d'Athéna Parthénos parlent d'une statue chryséléphantine (d'or pour les draperies et d'ivoire pour les chairs), réalisée par Phidias à l'intérieur du Parthénon, de 12 m de hauteur (15 mètres avec sa base), composée d'une structure de bois sur laquelle étaient fixées des plaques d'ivoire et d'or. Ce matériau fragile et sujet à dessiccation était entretenu à l'aide d'une eau huilée qu'on laissait à disposition dans un bassin, au pied de la statue. La couche d'huile laissait une pellicule protectrice empêchant l'évaporation et donnant un lustre à l'ivoire.

Il existe plusieurs copies en marbre de cette statue : Athéna est figurée en armes, portant un casque et un bouclier orné d'une scène de combat contre les Amazones. Périclès et Phidias y auraient été inclus en tant que personnages, ce qui, pour l'époque, a pu passer pour scandaleux, l'art religieux devant rester anonyme et ne pas glorifier ses auteurs.