|

|

|

|

|

|

|

Exposition organisée conjointement par le Musée de Normandie, Caen, et la Fondation Gandur pour l’Art, Genève, dans le cadre du Millénaire de la ville de Caen. Qu’il s’agisse des merveilleux mythes antiques racontés au moment d’aller au lit, de bandes dessinées ou encore de musique, les dieux antiques sont partout. Mais nous sont-ils pour autant familiers ?

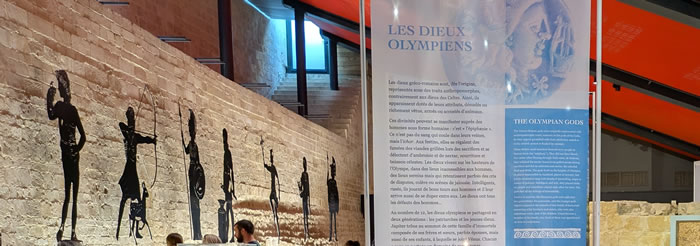

Du 5 avril au 28 septembre 2025, l’exposition Par tous les dieux ! invite à découvrir ces dieux célèbres ou méconnus qui ont façonné l’Antiquité et continuent encore de fasciner aujourd’hui. Par tous les dieux ! est un voyage dans le monde des dieux grecs et romains, à travers plus de 200 objets exposés. Outre des œuvres issues des collections du Musée de Normandie, l’exposition présente près de 80 œuvres de la Fondation Gandur pour l’Art, et de nombreux prêts de musées du Nord-Ouest de la France. Les dieux égyptiens sont également de la partie puisqu’ils furent parfois adoptés par les Romains et les Gallo-romains. Comment ces dieux ont-ils été perçus par des populations celtiques qui n’éprouvaient pas le besoin de représenter leurs dieux sous des traits humains, et sous quelles formes ceux-ci ont-ils été figurés ? La question de leur réception dans le Nord-Ouest de la France est aussi au cœur du parcours, présentant un dialogue entre des objets issus de collections publiques et d’autres issus d’une collection privée.

|

|

Statuette d'Aphrodite Ourania, bronze, empire romain 1er-2e siècle après JC, collection Gandur pour l'art, Genève. C'est sous le traits d'Aphrodite Ourania, c'est à dire céleste (puisqu'elle est née d'Ouranos, le ciel) que la déesse de l'amour et de la beauté est ici représentée. Il s'agit d'une statue inspirée d'un original en marbre de Phidias, réalisé pour le temple de la déesse à Athènes. En tant que reine du ciel toute puissance, elle tenait de sa main droite un sceptre, aujourd'hui disparu.

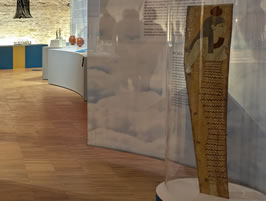

Panneau de sarcophage représentant la déesse Nout, bois stuqué peint, Égypte fin du 3e millénaire avant JC. Divinité de la mythologie égyptienne, Nout est la déesse du ciel. Elle incarne le firmament et est considérée comme la mère de tous les astres. En Égypte le ciel est incarné par Nout souvent représenté arc-bouté au-dessus de son époux Geb, dieu de la terre. Tandis qu'en Grèce le ciel est un dieu, Ouranos et Gaïa, la déesse de la Terre

|

|

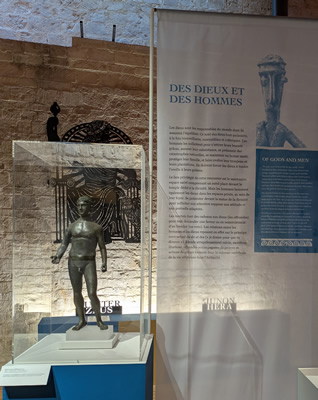

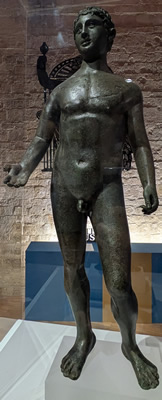

panneau didactique, statuette d'un dédicant, bronze, Italie, 1er siècle après JC. Collection Gandur. Ce dédicant, probablement un athlète devait tenir une coupe à libation (phiale) dans sa main droite pour faire une offrande au dieu.

Les dieux sont les responsables du monde dont ils assurent l'équilibre Ce sont des êtres tout puissant à la fois bienveillant et susceptibles d'être colériques Les hommes les sollicitent pour s'attirer leurs bonnes grâces, assurer leur subsistance, se prémunir des catastrophes naturelles Ils doivent forcer les dieux à tendre l'oreille à leur prière. Le lieu privilégié de cette rencontre est le sanctuaire mais les hommes honorent également les dieux dans leur espace privé, au sein de leur foyer. Se présenter devant la statue de la divinité pour solliciter son attention suppose une attitude et une gestuelle adaptée.

2- statuette de déesse mère, terre cuite, Les Andelys, terre cuite, I-IIe siècle après JC, collecteion Musée d'art, histoire et archéologie d'Evreux

3- statuette de déesse mère, terre cuite, Jublains (Mayenne), I-IIe siècle après JC,

4- 3- statuette de déesse mère, terre cuite, Provenance inconnu, I-IIe siècle après JC, Collection musée des Antiquités de Rouen

p

2 à 8 -Vénus anadyomène

Donné par les antiquaires français du XIXe siècle, le nom de « Vénus à gaine » désigne encore aujourd’hui de petites figurines féminines à l’attitude hiératique, dont la tête émerge d’un corps emprisonné verticalement dans une plaquette rectangulaire décorée de formes géométriques. Trouvées le plus souvent dans des contextes funéraires datés des ier et iie siècles de notre ère, elles répondent à toute une série de représentations anthropomorphiques et animales qui se propagent en Gaule, en Germanie et en Bretagne avec la conquête romaine. En terre cuite blanche, riche en kaolin, elles procèdent de moulages successifs qui les font attribuer à une clientèle populaire. Regardées comme « mobilier de pacotille », jouet ou ex-voto bon marché, elles n’en présentent pas moins des caractéristiques qui intéressent les croyances et pratiques religieuses de la Gaule : attitude, attributs, signature et marques de préhension font en tout cas de la « Vénus à gaine » un objet de dévotion qui relèverait moins du panthéon classique que d’une adaptation à une religion populaire issue du substrat gaulois aux influences multiples.

Outre la célèbre « Vénus d’Arles », la Gaule des ier et iie siècles de notre ère recèle nombre de petites figurines de terre cuite blanche que l’on identifie encore à des « Vénus », selon deux grandes familles. La première, dite « anadyomène » représente un personnage féminin nu paraissant sortir du bain et – pour la plupart – tenant à main droite son sein ou une mèche de ses cheveux ondulants, à main gauche un drapé tombant à terre. Si elle ne porte pas les attributs habituels de l’Aphrodite-Vénus – miroir, pomme ou grenade, colombe… –, cette petite figurine ne se rapprocherait pas moins de l’archétype, par l’attitude plutôt avenante, le sourire engageant et le contexte qu’elle évoquerait. Sœur par la taille, la matière dont elle est constituée et la technique à laquelle elle a fait appel, la seconde, dite « Vénus à gaine », apparaît en moindre nombre. Elle se décline en deux grands types 2 : l’un ne se distingue de la première que par le cartouche dans lequel le corps du personnage s’inscrit et d’où seule émerge la tête, offrant l’image d’une gaine qui lui a valu son nom. On n’en connaît que très peu d’exemplaires, essentiellement dans le Centre :. Le second type est d’un tout autre genre, si ce n’est qu’il est enfermé de façon similaire dans une plaquette de forme rectangulaire. Si l’on y prête un tant soit peu d’attention en effet, ni l’attitude du personnage ni ses attributs ne répondent au premier type : au contraire, la statuette présente un certain nombre de particularités qui commanderaient de s’interroger sur son « itinéraire », car de « Vénus », elle n’aurait que sa nudité – encore n’est-elle que partielle.

|

|

panneau didactique

|

|

panneau didactique, statuette

Épona ou Épone était une déesse très populaire de la mythologie celtique gauloise dont le culte est attesté en Gaule par des sources gallo-romaines. Épona est associée au cheval, animal emblématique de l’aristocratie militaire gauloise, dont les expéditions ont entraîné la diffusion de son culte, et plus tardivement à la mule. Son culte cavalier a été accepté globalement par la civilisation romaine. Représentée par une jument et une corne d'abondance, celle-ci parfois remplacée par une corbeille de fruits, elle est la grande déesse cavalière ou déesse jument.

Plus de trois cents vestiges de son culte subsistent qui se situent presque tous dans le monde celtique : de la Bulgarie aux îles Britanniques et de Cisalpine aux confins germaniques[

Le plus ancien renseignement sur cette déesse gauloise se trouve chez Juvénal « …iurat/ solam Eponam et facies olida ad praesepia pictas ». On y fait aussi allusion chez Minucius Félix : « Nisi quod vos et totos asinos in stabulis cum vestra vel Epona consecratis ». Selon le pseudo-Plutarque, Agésilaos, un historien grec dont il ne reste que des fragments, nous parle ainsi de sa naissance dans son Histoire d'Italie, livre III : « Comme il était misogyne, Fulvius Stellus eut commerce avec une jument, celle-ci, arrivée à son terme, mit au monde une belle petite fille et la nomma Épona ; et c'est elle, la déesse qui prend soin des chevaux ». Cette source ancienne donne à Épona une origine purement italique et non celtique

Épona est connue seulement dans le contexte romain, bien que Jules César ne mentionne pas son existence dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, puisqu'il ne cite les dieux gaulois que sous le nom de leur équivalent romain. Son nom signifie, selon les interprétations, « Grande jument » ou « maîtresse des chevaux », en gaulois, epos signifiant « cheval

Contrairement aux apparences, le mot poney passé en français sous cette forme en 1822 est issu de l'anglais et ne procède pas d’Épona, mais du moyen français poulenet, diminutif de polain « poulain ». Fonctions Epona était une déesse de la fertilité, comme le prouvent ses attributs : la patère et la corne d'abondance, ainsi que la présence d'un poulain sur certaines sculptures.

La fréquence des vestiges d'Épona dans des sites militaires et les traces de culte rendu par des soldats ou des gradés de la cavalerie révèle que ce sont manifestement des Celtes recrutés comme auxiliaires ou comme réguliers dans l'armée romaine qui y ont introduit la vénération d'Epona, protectrice des chevaux ou pour le moins étroitement associée à eux. Ainsi, son culte s'est transmis par les soldats gaulois incorporés dans les armées romaines aux Romains eux-mêmes entre le premier et le troisième siècle après Jésus-Christ. Fait apparemment extraordinaire pour une divinité d'origine gauloise, Épona réussit à s'intégrer dans le calendrier romain et même à rejoindre le panthéon romain. Alors qu'à l'époque impériale, la tendance était plutôt à la romanisation des dieux gaulois traditionnels, Épona a gardé son identité propre. Les Romains associaient facilement le cheval aux peuplades gauloises

Cette grande statue est en droite ligne des modestes statuettes en argile de déesses-mère protectrice et nourricière allaitant des bébés. Elel represente uen femme assise sur un fauteuil de part et dautre de laquelel se réfugient deux enfants. Coiffée d'un diadème, elle porte sur son manteau deux fibules (agrafes) ainsi qu'autour du cou un torque de tradition gauloise, constituant ainsi un bon exemple de la romanisation d'un culte indigène.

Source : La ”Vénus à gaine”, une figurine de terre cuite blanche